Hallo Ihr Lieben!

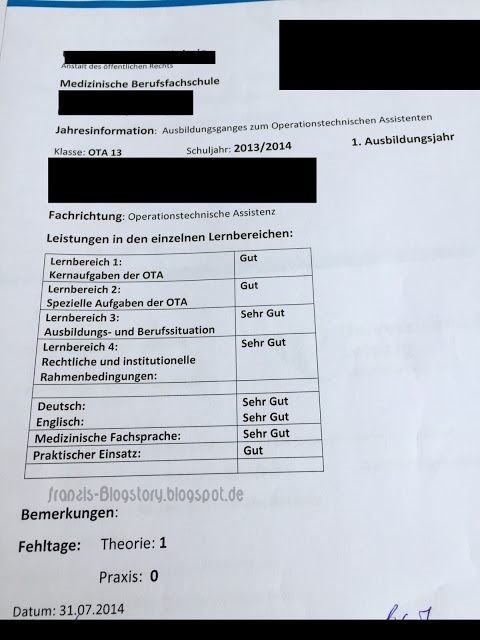

In meinem neusten YouTube Video habe ich Eure Fragen, die Ihr mir auf YouTube und Instagram sowie auf diesem Blog zu meinem Beruf gestellt habt, beantwortet. Da das Video nicht so lang werden sollte, habe ich versucht, die Antworten kurz zu halten und auch die ein oder andere Frage ausgelassen. Daher möchte ich Euch die Fragen zu meinem Arbeitsalltag als OTA uvm. hier auf dem Blog jetzt noch mal ausführlich beantworten! 🙂

Was macht für dich persönlich deinen Beruf so besonders?

In meinem Video habe ich diese Frage recht kurz beantwortet – beziehungsweise hatte ich sie kürzer schneiden müssen, weil es vieles gibt was mein Beruf für mich so besonders macht.

Als Operationstechnische Assistentin kann ich direkt an dem Heilungsprozess beteiligt sein. Hatte der Patient beispielsweise einen schweren Verkehrsunfall, so bin ich quasi mit die erste Anlaufstelle beim Genesungsprozess. Wir helfen zum Beispiel die Frakturen physiologisch wieder richtig zusammen zu bringen. Leider bekommt man nur im Nachhinein durch die Ärzte mit wie es den jeweiligen Patienten geht, aber es freut einen doch immer sehr zu hören, dass der Patient beispielweise wieder ganz normal gehen kann, obwohl sein Bein mehfrach frakturiert (gebrochen) war.

Desweitern habe ich die Möglichkeit die Anatomie von uns Menschen hautnah zu sehen – mich hat dieser Teil schon immer sehr interessiert. Natürlich will man nicht alles so ganz genau sehen 😛

Gerade im OP arbeitet man in meinem Beruf sehr nah mit den eigenen Kollegen und Ärzten zusammen und verbringt mehrere Stunden miteinander – was herausfordernd ist, aber auch verbindet.

Ich habe natürlich keinen direkten Vergleich zu anderen Berufen, außer meiner Aushilfstätigkeiten und Praktika während der Schulzeit: so z.B. als Kassiererin sowie Kellnerin oder Praktikantin als Erzieherin oder auf Station. Ich fand, dass man dort relativ viel alleine für sich selbst gearbeitet hat, was nicht so meins ist. -> An alle die in diesen Bereichen tätig sind, Ihr könnt mir sehr gerne Eure Erfahrungen dazu schreiben. In den jeweiligen Bereichen habe ich ja nicht so lange gearbeitet wie in meiner jetzigen Tätigkeit 😉

Eine weitere „Besonderheit“ an meinem Beruf ist, dass ich dort nicht mit so vielen interagieren muss. Das klingt jetzt wirklich sehr schräg und ich habe lange überlegt, ob ich dies überhaupt erwähnen soll. Ich bin einfach vom Typ her jemand, der nicht offen auf andere zu geht und Gepräche sucht. Im OP bin ich immer ganz froh über die Tatsache, dass die Patienten in den meisten Fällen schlafen. Auf Station spricht man beispielsweise (vor allem als Schülerin und Praktikantin) viel mit den Patienten, hört sich deren Geschichten und Lebenserfahrungen an. Sicherlich ist da auch viel Interessantes dabei, woraus man auch für sich selbst vielleicht die ein oder andere Schlussfolgerung ziehen kann, aber für mich ist dies einfach nichts.

Das heißt jetzt aber nicht, dass ich im OP ein stilles, graues Mäuschen bin. Ganz im Gegenteil! Dadurch, dass ich mich in meiner Klinik so wohl fühle und mit so ziemlich allen Kollegen sehr gerne zusammen arbeite, rede ich manchmal wie ein Wasserfall. Wenn ich Urlaub habe, merkt man das sofort – zumindest wird es mir so erzählt 😀

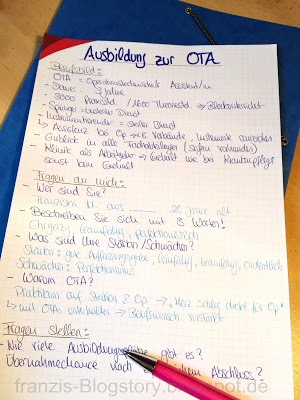

Warum bist du OTA geworden?

Einen Teil der Antwort zu dieser Frage könnt Ihr aus der vorherigen schon herausnehmen. Hier aber noch mal die Kurzfassung:

Medizin und die Anatomie des Menschen haben mich schon immer sehr interessiert und wo sieht man diese am besten, wenn nicht im OP? Nach dem Abi wollte ich natürlich am liebsten direkt studieren – was kann sich bestimmt jeder denken. Aber es ist einfach immer am sinnvollsten eine abgeschlossene Ausbildung zu haben und dann – oder eben dual zu studieren. Es hat ein bisschen gedauert bis ich dies eingesehen habe, aber letzten Endes hat mein Papa mich überzeugen können. Auf den Studienplatz warte ich zwar immer noch, aber jetzt verdiene ich einfach schon den ein oder anderen Euro und gewinne einiges an Erfahrung.

Ob ich wirklich noch studieren werde, kann ich aktuell noch nicht einmal sagen, da ich meinen Beruf einfach so gerne mache.

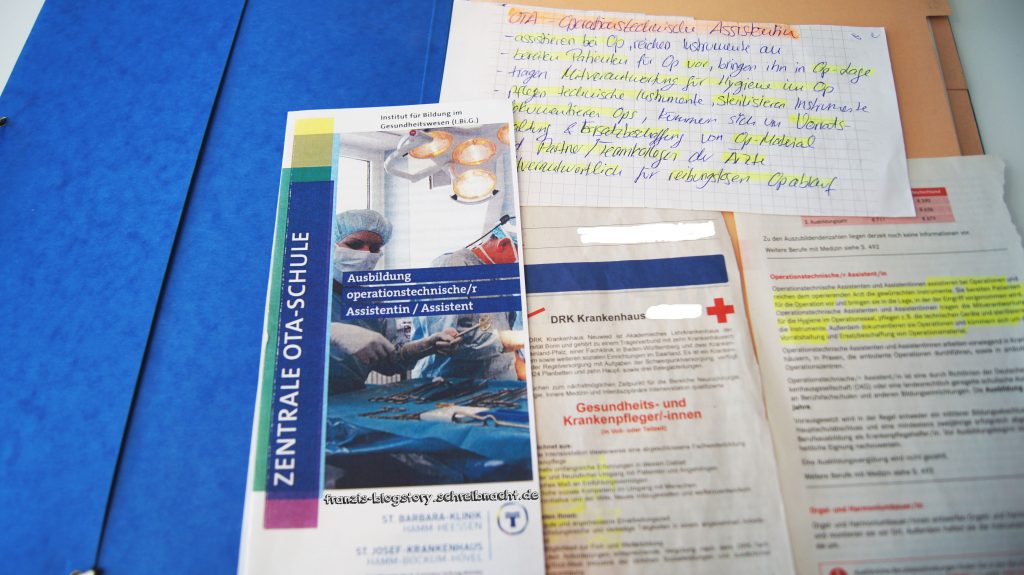

Der Beruf Operationstechnischer Assistent ist immer weiter in der Entwicklung. Die Medizin verändert sich immer mehr und die ganzen neuen Verfahren und Systeme lassen diesen dadruch nicht eintönig werden. Man lernt einfach nie aus und ein medizinischer Beruf sorgt immer für Arbeitsplätze. Denn wie wir alle aus eigenen Erfahrungen wissen: Verletzungen und Krankheiten gibt es leider immer und diese müssen eben auch behandelt werden.

Was macht dir am meisten Spaß an deinem Beruf?

Das Zusammenarbeiten mit meinen Kollegen! In den meisten Fällen lacht man wirklich viel zusammen und man erlebt auch sehr viel. Das schönste ist, wenn man sich nicht ein mal absprechen muss und jeder genau weiß, was er zu machen hat. Mal abgesehen davon, dass ich einfach gerne einen handwerklichen Beruf ausübe.

Ab wann durftest du alleine oder in Begleitung Bereitschaftsdienste machen? Auch schon in der Ausbildung?

In der Ausbildung habe ich im OP selbst nur Frühschicht und Spätschicht gearbeitet, sowie einen 12 Stunden Dienst am Wochenende im dritten Lehrjahr. Bei diesem Dienst war ich quasi die dritte Person von normalerweise nur zweien. Was ich damals jedoch im Nachhinein erfahren habe war, dass es keine Rufdienste für den Allgemeinchirurgischen und Unfallchirurgischen Teil des OP-Traktes gab. Wäre also ein schwerer Verkerhsunfall gekommen, dann hätte ich diese beiden Dienste ersetzen müssen und ich weiß nicht, ob ich mit der Situation da nicht überfordert gewesen wäre.

Hier an meiner Klinik habe ich ein halbes Jahr lang gar keinen Dienst gemacht. Dann habe ich mit Rufdiensten angefangen, wobei zwei erfahrenere Kollegen im Bereitschaftsdienst vor Ort sind und du eben nur bei Bedarf dazu gerufen wirst. Diese können dir dann zur Not auch helfen oder Anweisungen geben. Mit den Bereitschaftsdiensten an sich habe ich nur zwei Monate später angefangen. Dabei hat man dann eben nur noch einen weiteren Kollegen, der sich sehr gut auskennt und dir eben auch mal unter die Arme greifen kann.

https://www.instagram.com/p/Bs27QwIlZPY/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Hast du auch mal Nacht- oder Spätdienst?

Diese Frage knüpft sehr gut an die Vorherige an. Nacht- bzw. Spätdienst habe ich nicht wirklich. Bei uns gibt es eben nur den Rufdienst, der unter der Woche von morgens da ist und bei Bedarf bleiben muss oder eben später wieder angerufen wird. Am Wochenende und an Feiertagen ist dieser nur auf Abruf bei akuten Notfällen.

Der Bereitschaftsdienst ist bei uns in 20 oder 24 Stunden geteilt – je nachdem ob man unter der Woche oder am Wochenende/ Feiertag arbeiten muss. Hierbei hat man 8 Stunden Regelarbeitszeit, in der man unter der Woche seine Kollegen zur Pause ablöst und am Wochenende meistens Operation von der Woche noch nachholt. Nach dieser Zeit gilt der Bereitschaftsdienst, der eigentlich ausschließlich für akute Notfälle wie zum Beispiel Verkehsunfälle gedacht ist. Leider versteht manch einer diese Regelung nicht so ganz und denkt sich daher, dass man ja operieren kann weil wir ja sowieso da sind. Aber das ist ein anderes Thema.

Im schlimmsten Fall kann es also sein, dass man im Bereitschaftsdienst 20 oder 24 Stunden durcharbeiten muss, weil eine Operation nach der anderen kommt. Im Rufdienst kommt bei uns noch theoretischt dazu, dass man am nächsten Tag weiter regulär im Tagdienst mitarbeiten muss. So würde man dann also 24 Stunden vom Vortag arbeiten, sowie die 8 Stunden am nächsten Tag. Denn wenn man nach dem Regelarbeitstag um 16 Uhr beispielsweise heim darf, 5 Stunden Pause hat bis man wieder gerufen wird, dann ist die rechtliche Ruhezeit leider eingehalten. Meistens erlaubt der Chef einem aber dass man Zuhause bleiben darf oder eben erst später kommen/ früher gehen darf.

Wie sieht dein Arbeitsalltag als OTA aus?

Dies ist eine schwierige Frage, da man diese einfach nicht kurz und knapp beantworten kann. Der Arbeitsalltag als OTA ist abhängig von vielen verschiedenen Faktoren.

Unter der Woche ist es im normalen Frühdienst eher die Regel, dass man sich morgens zu Beginn einschleust, also sich die grüne Bereichskleidung anzieht. Meistens trinke ich dann noch einen Cappucchino und esse einen Joghurt und dann beginnt der Arbeitsalltag richtig:

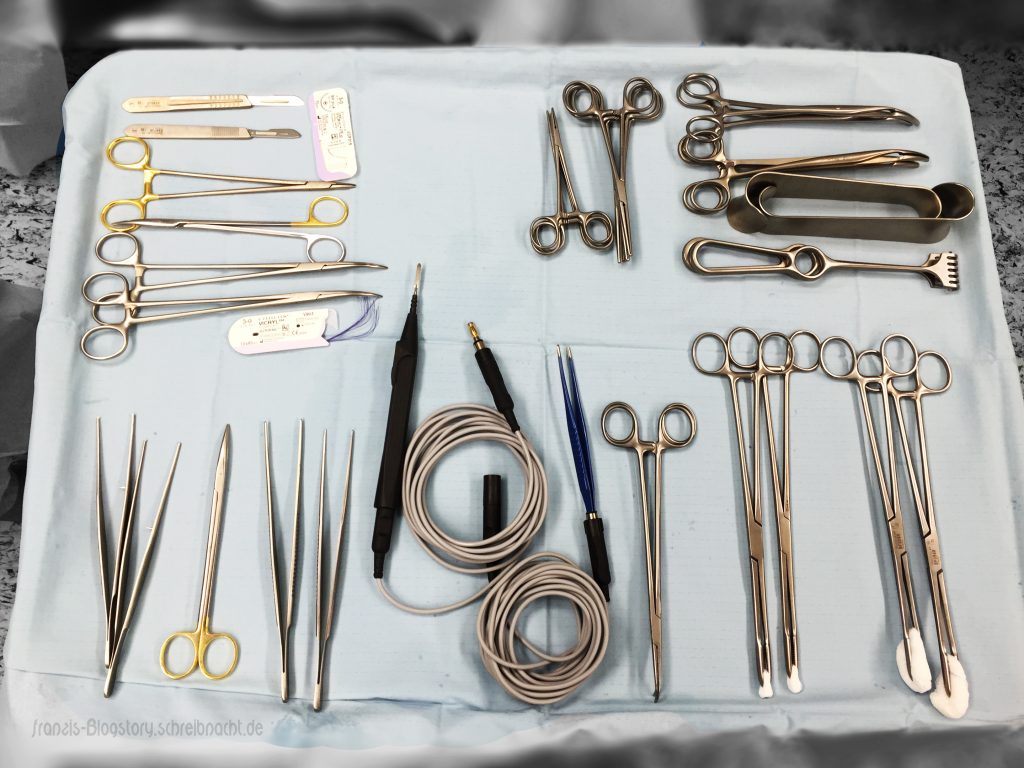

Je nachdem in welchem OP Saal man eingeteilt ist und welche Operationen auf dem Plan stehen, werden die benötigten Instrumente, Materialien und Geräte zusammen gesucht und für die jeweilige OP vorbereitet. Zudem testet man morgens die Geräte und stellt diese in Abhängigkeit von dem OP-Gebiet auf die jeweilige Position. Bei Bedarf füllt man den Saal schon mal auf, damit man während des Betriebes nicht für jeden Materialwunsch ins Lager laufen muss.

In Abhängigkeit von dem Ausmaß der Operation wäscht man sich dann steril ein, auch hier werde ich in einem späteren Post noch genauer drauf eingehen, und richtet die jeweils benötigten Instrumente und Materialien und baut diese bei Bedarf auch zusammen.

Sind die Narkosevorbereitungen abgeschlossen, wird der Patient dann im OP Saal gelagert, das zu operierende Gebiet abgewaschen und dann kann die jeweilige Operation auch schon starten. Naht diese dann dem Ende wird noch der Verband vorbereitet, das können Pflaster sein oder aber auch eine Gips-Schiene. Die Materialien werden nach der OP dann entsorgt, der Patient entlagert und der OP Saal sowie die Geräte werden gereinigt und für die nächste Operation vorbereitet.

Meistens hat man während dieser Wechsel noch Zeit etwas zu trinken oder schnell auf Toilette zu gehen. Das hängt jedoch starkt von der Menge der Materialien ab, der Wechelzeiten bei der Narkose zwischen den Patienten und dem eigenen Organisationsgeschick.

Gegen Mittag wird man von den Diensthabenden Kollegen, wenn man Glück hat, für eine halbe Stunde zur Pause ausgelöst, danach geht es genau so weiter wie eben geschildert.

Hat man viel Programm im OP Saal, hat ganz große und komplexe Operationen oder aber es ist noch ein Notfall eingeschoben worden, kann es sein, dass der Saal über den Feierabend hinaus laufen wird. Dann wird man in der Regel vom Bereitschaftsdienst ausgelöst und gibt diesen eine ausführliche Übergabe inklusive Zwischenzählung der jeweiligen Materialien. Gehen zu viele Säle über die Zeit oder man selbst hat Rufdienst, dann muss man leider länger bleiben. Der Rufdienst kümmert sich bei uns noch um die Versorgung der Präparate und Proben aus den Operationen, dies wird ebenfalls ein Extrathema in einem späteren Post.

Hier habe ich Euch mal in einem Bereitschaftsdienst von mir mitgenommen, um Euch einfach mal einen kleinen Einblick zu ermöglichen:

Das war jetzt doch etwas ausführlicher als eigentlich geplant. Da es noch viele weitere Fragen gab, einige wurden im Video ja bereits kurz beantwortet, werde ich diese in mehrere Abschnitte unterteilen. Es gibt bestimmt auch noch mehr offene Fragen, die ich in dem nächsten Teil dann auch wieder aufgreifen kann.

Wie Ihr vielleicht auch gemerkt habt, habe ich versucht die Fragen grob zu gliedern. Daher werden im nächsten Post die restlichen Fragen rund um meine Erfahrungen während der Ausbildung und auch sonst im ganz normalen Arbeitsalltag als OTA beantwortet.

Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende!

Eure franzi 🙂