Hallo Ihr Lieben,

heute möchte ich mit Euch meine Erfahrungen zum Thema „Pille abgesetzt“ mitteilen. Ob ich sie wieder nehmen würde oder ob ich es bereue sie abgesetzt zu haben, könnt Ihr jetzt im weiteren Verlauf lesen:

Die Antibabypille

Die Pille ist ein sogenannter Ovulationshemmer, der den Eisprung verhindern soll und so als Verhütungsmittel vor einer Schwangerschaft dient. Durch das Ausbleiben der Ovulation, also des Eisprungs, kann keine Eizelle aus dem Eierstock freigegeben werden. Somit liegt kein befruchtungsfähiges Ei vor und eine Empfängnis ist nicht möglich.

Durch die weiblichen Hormonen Östrogen und Gestagen in der Pille wird diese Wirkung erziehlt. Zusätzlich sorgt die Pille dafür, dass der Schleim in der Gebärmutter dicker und zähflüssiger wird. So können Spermien in den Uterus nicht eindringen und eine Schwangerschaft als Folge haben.

Es gibt folgende Varianten der Pille: – Kombinationspille: Einphasenpille, Zwei- und Dreiphasenpille – Minipille (östrogenfreie Pille)

Einphasenpille

Hier ist in jeder Tablette die gleiche Menge an Östrogen und Gestagen enthalten. Täglich wird, in der Regel über 21 Tage, das Präparat eingenommen. Im Anschluss wird die Einnahme für sieben Tage pausiert. Meist kommt es innerhalb dieser Unterbrechung zu einer Art Monatsblutung. Während dieser Pause besteht weiterhin der Schutz vor einer Schwangerschaft. An Tag acht wird wieder mit der Einnahme der Pille aus einer neuen Packung begonnen.

Manche Einphasenpillen kann man auch ohne Unterbrechung durchnehmen. Durch Packungen mit 28 Tabletten, wobei 7 andersfarbig sind, sollen sie einem Einnahmefehler entgegen wirken.

Zwei- und Dreiphasenpille

Diese Präparate haben für die erste und zweite Zyklushälfte unterschiedliche Zusammensetzungen der weiblichen Hormone von Östrogen und Gestagen in einem Blister. Die Einnahme ist hier ganz genau vorgegeben. Die Pillen müssen also unbedingt in der richtigen Reihenfolge eingenommen werden! Sonst ist eine sichere Wirkung ungewiss!

Minipille

Die Minipille enthält ausschließlich das Hormon Gestagen. Es handelt sich also um ein östrogenfreies Präparat, welches recht niedrig dosiert ist. Sie bewirkt dass der Schleim des Gebärmutterhalses sich nicht verflüssigt. Er dickt also ein. Dadurch können die Spermien in die Zervix nicht eindringen.

Vor- und Nachteile der Pille

Vorteile der Antibabypille:

- Hohe Sicherheit (fast 100%)

- Wirksam gegen Menstruationsbeschwerden (Dauer, Stärke) und Zyklusstörungen

- Wirksam bei Akne

Nachteile der Antibabypille:

- tägliche Arzneimittelbelastung

- Erhöhtes Risiko an Durchblutungsstörungen und Herz-Kreislauf-Störungen (Thrombose, Herzinfarkt, Schlaganfall)

- diverse Nebenwirkungen (Gewichtszunahme, Müdigkeit, Übelkeit, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, verminderte Lipido, Spannungsgefühl in den Brüsten, vaginale Infektionen uvm.)

Meine Erfahrung mit der Pille

So viel zu den Fakten über die Pille. Ich selbst habe die Pille fast 10 Jahre lang eingenommen. Ohne mir großartige Gedanken zu machen. Doch die Nebenwirkungen habe ich auch schon recht früh zu sprüren bekommen.

Nach Beginn der Einnahme habe ich ca. 5 Kilo zugenommen. Meine erste Pille wurde leider nach ca. 3-4 Jahren aufgrund der Zusammensetzung vom Markt genommen. Ich hatte diese bis dahin sehr gut vertragen. So musste ich gezwungenermaßen auf eine andere wechseln.

Mit der einen „neuen“ Pille habe ich weitere 2 Kilo zugenommen und meine Haut war zunehmen fettiger und auch meine Haare musste ich deutlich häufiger waschen. Desweiteren habe ich durch diese Pille starken Haarausfall bekommen – was ich natürlich ganz und gar nicht schön fand.

Also habe ich das Präparat wieder gewechselt. Meine Haut besserte sich und auch die Haare fielen mir nicht mehr aus. Aber ich litt zunehmend an Stimmungsschwankungen. Da ich mich jedoch inmitten in der Ausbildung befand habe ich mich zunächst dazu entschlossen, die Pille weiter zu nehmen. Bei uns konnte man leider nicht einfach – im Falle einer Schwangerschaft – in einem anderen Kurs wechseln, da es meine Ausbildung nur alle 3 (jetzt alle 2) Jahre gibt.

Pille abgesetzt

So kam es dazu, dass ich mich vor 1,5 Jahren dazu entschieden habe, die Pille abzusetzen. Ich wollte meinen Körper einfach nicht weiter unnötig Hormone zuführen. Kurz nachdem ich die Pille abgesetzt habe, haben sich bereits erste Veränderungen bemerkbar gemacht: Akne.

Zuletzt hatte ich in der sechsten Klasse mit Akne zu kämpfen. Mit der Zeit wurde diese besser und durch die Einnahme der Antibabypille mit 15 hatte ich eine Haut, die nahezu einem Babypopo glich. Nachdem ich die Pille absetzte, habe ich quasi die Pubertät wieder nachgeholt. Erst jetzt, wo ich dieses Medikament schon seit anderthalb Jahren nicht mehr nehme, beruhigt sich meine Haut so langsam . Hier und da habe ich mal (mehr) Pickel, aber im Großen und Ganzen ist es vertretbar.

Doch nachdem ich die Pille abgesetzt habe, sind noch zwei weitere Sachen bei mir aufgetreten. So habe ich beispielsweise meine Regel erst nach 8 Monaten bekommen. Natürlich war ich schon vorher beim Frauenarzt um die Gründe meiner Amenorrhoe prüfen zu lassen. Wenn die Regel nach dem Absetzen der Pille bis zu 6 Monate ausbleibt, gilt dies noch als normal, aber spätestens dann sollte man einen Arzt aufsuchen.

Mein Frauenarzt hat natürlich direkt die entsprechenden Untersuchungen eingeleitet, indem er meine Blutwerte zur Überprüfung ins Labor schickte und auch einen vaginalen Ultraschall vornahm. Die vorläufige Diagnose lautete daraufhin PCOS, also Polyzystisches Ovarialsyndrom. Auf dem Ultraschallbild zeigte mir mein Arzt, dass meine Eierstöcke quasi mit einer Perlenkette aus Zysten eingehüllt sind. Diese Zysten sind aber eigentlich unreife Eizellen, die sich in sogenannten, nun vergrößerten, Follikeln befinden.

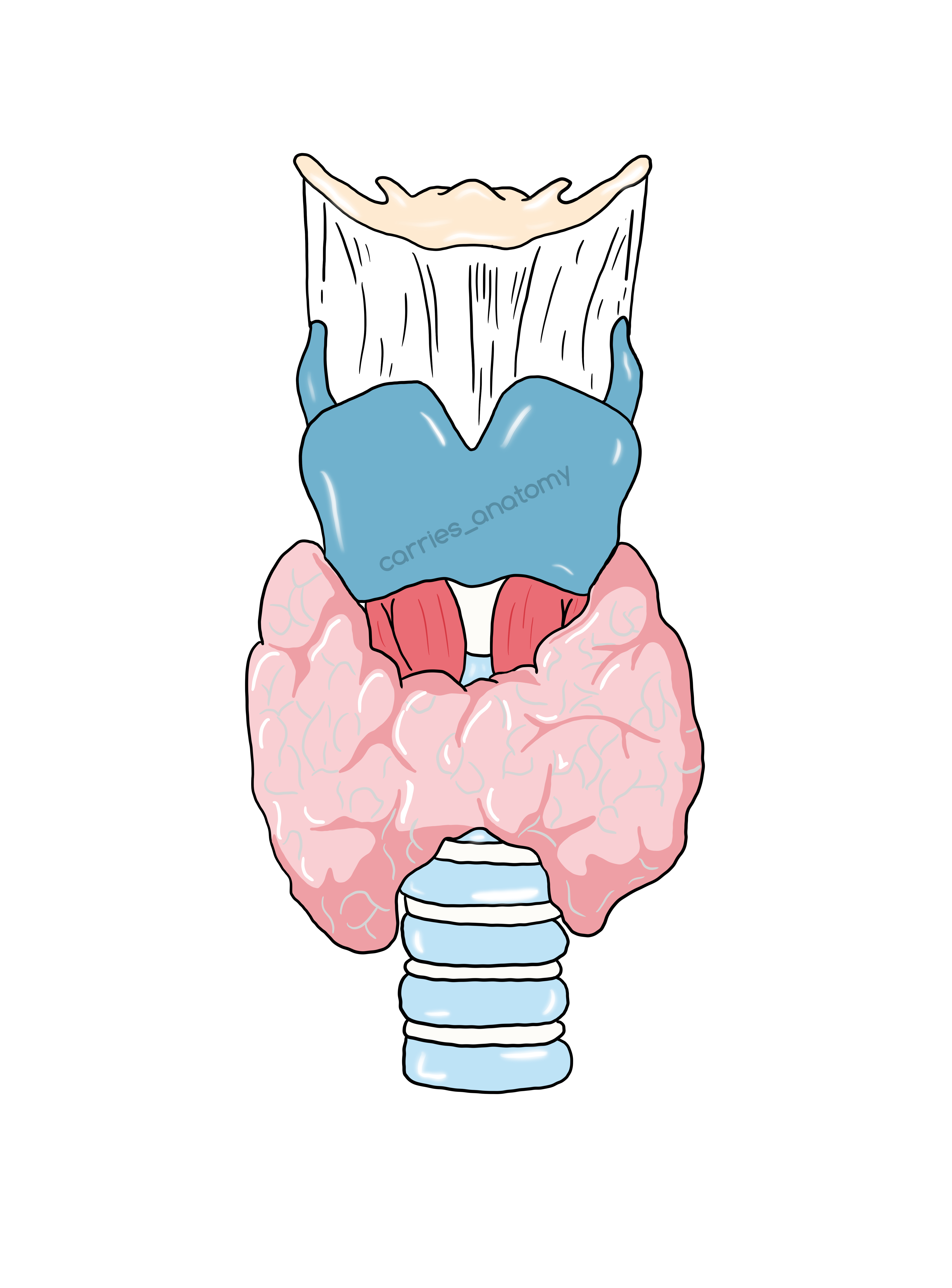

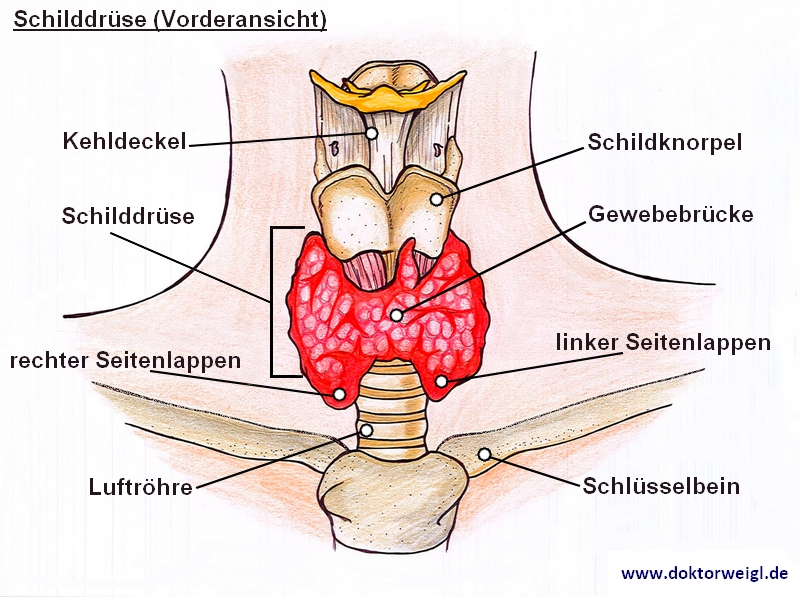

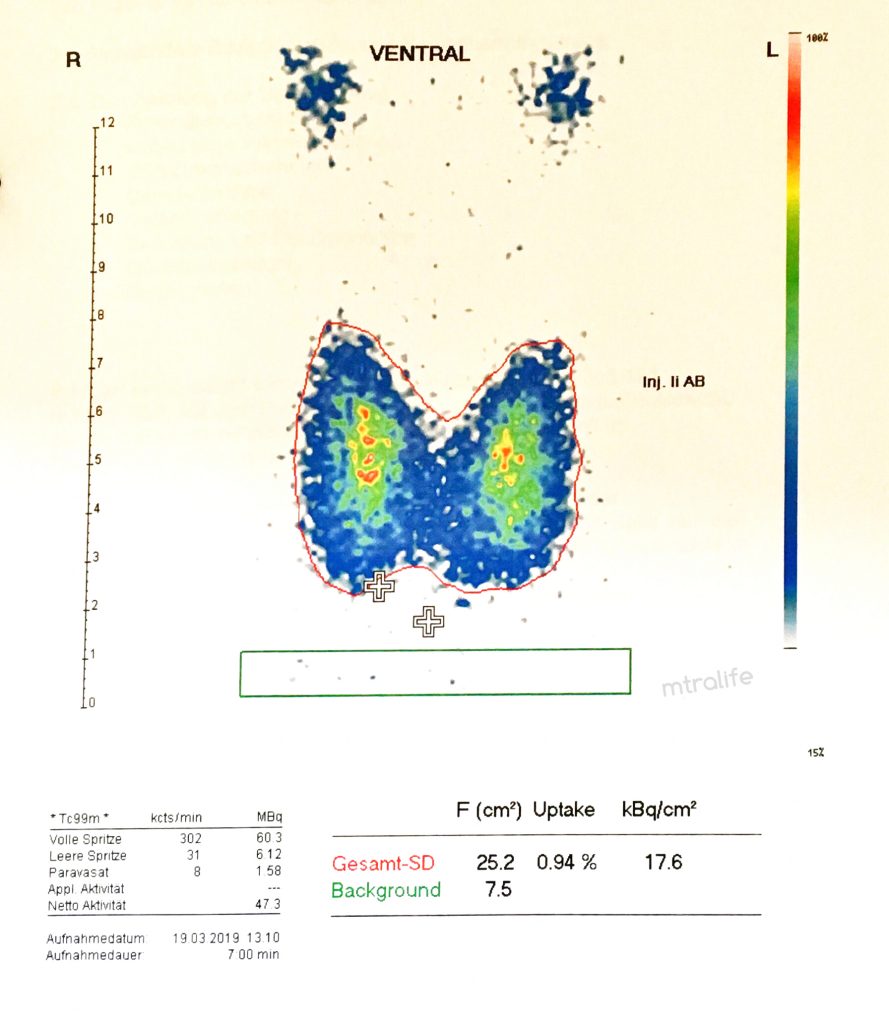

Desweiteren ergaben die Laborwerte, dass ich eine Hypothyreose, also eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Zusätzlich hierzu habe ich auch noch eine Hashimoto diagnostiziert bekommen. Vorher habe ich davon noch nie etwas gehört/bemerkt. Denn bei den Betriebsärztlichen Untersuchungen wurden dies Schilddrüsenwerte unter Einnahme der Pille ebenfalls überprüft und waren unauffällig. Mit der Antibabypille habe ich mich also quasi die letzten Jahre unbewusst selbst therapiert.

Nun hatte ich also einen TSH, der mehr als das Vierfache erhöht war und habe zwar die eine Pille abgesetzt, darf aber dafür für mein restliches Leben eine andere nehmen. Alles nur aufgefallen, weil ich die Pille abgesetzt habe.

Würde ich die Pille wieder absetzen?

JA! Fast 10 Jahre lang habe ich mir immer wieder Hormone zugeführt ohne mir großartige Gedanken darüber zu machen. Nach 1,5 Jahren wo ich die Pille nun nicht mehr nehme, kann ich sagen, dass ich ganze zwei mal meine Regel hatte. Aktuell seit 5 Monaten jedoch wieder ohne. Und nein ich bin nicht schwanger. Denn mit PCOS ist die Chance schwanger zu werden um ein vieles geringer als ohne. Aber nicht gänzlich unmöglich!

Meine Schwester hatte die Einnahme ca. ein Jahr vor mir abgebrochen. Bei ihr kamen dadurch zwar keine anderen Erkrankungen zum Vorschein, so wie bei mir. Aber auch sie würde die Antibabypille nicht erneut einnehmen. Nach 2,5 Jahren hat sich bei Ihr nun so langsam ein normaler Zyklus eingestellt. Vorher hatte sie lediglich alle vier Monate ihre Regel.

Klingt ja eigentlich ganz cool. Ist es aber nicht. Man denkt sich nämlich ständig: bin ich schwanger? Kommen sie heute/morgen/übermorgen? Habe ich für den Notfall etwas dabei? Das ist eine ganz schöne Menge Stress. Und Stress wirkt sich leider auch nicht positiv auf den weiblichen Zyklus aus.

Ich habe sie gefragt, ob sie euch auch kurz ihre Erfahrungen schildern mag und sie hat natürlich direkt „ja“ gesagt.

Daher gehört der nächste Absatz ihr:

Hallo zusammen 😉 Wie meine Schwester Euch schon mitgeteilt hat, bin ich nun seit 2,5 Jahren endlich wieder in meinem Zyklus drin. Jedenfalls ist es das erste Mal seit dem Absetzen, dass ich meine Tage auf aufeinanderfolgenden Monaten bekommen habe. Das bedeutet: Mein Körper hat fast drei Jahre gebraucht, um ca. 10 Jahre Hormoneinnahme zu verarbeiten. Was – in meinen (nicht medizinisch bewanderten) Augen – verständlich ist. Jahrelang habe ich meine Gebärmutter ausgetrickst, meinen Körper betrogen, ihn vollkommen verwirrt und unter Stress gesetzt. Denn jede erzwungene Zyklus-Pause muss einer Tortur geglichen haben und so ging es mir später auch. Gerade in dem letzten Pillenjahr wurde ich während meiner Menstruation von nächtlichen Schweißausbrüchen heimgesucht. Ich fühlte mich einfach schlecht und nach einigen Recherchen, bin ich dann den Schritt gegangen, die Hormone abzusetzen. Und ja: Auch ich bereue es nicht. Im Gegenteil, ich würde meinem früheren Ich sogar abraten, diese zu nehmen.

Nach dem ich die Pille abgesetzt habe, hatte ich ebenfalls mit Gewichtsschwankungen und Hautproblemen zu kämpfen. Mein Zyklus kam im ersten Jahr halbjährlich, dann quartalsweise und vor Kurzem hat er dann von alle zwei Monate in monatlich gewechselt. Ein tolles Gefühl, denn obwohl meine Testergebnisse unauffällig waren, hatte ich ständig ein ungutes Gefühl. Aber weshalb mein „Nein“ zur Pille derart laut geworden ist, liegt an folgendem: Ich fühle mich anders. Während der Hormonzufuhr hatte ich Stimmungsschwankungen – ich konnte von „Himmelhoch jauchzend“ zu „zum Tode betrübt“ innerhalb von Minuten wechseln. Auch fühlte ich mich schwach, antriebslos – obwohl ich in all den Jahren viel geschafft habe und vielseitig interessiert bin. Aber ich brauchte einfach länger, meinen Schweinehund zu bekämpfen und fühlte mich nicht komplett. Seitdem ich die Pille nicht mehr nehme, bin ich ausgeglichener, strotze vor Energie und einfach glücklich. Da frage ich: War ich all die Jahre ein anderer Mensch?

Aber natürlich heißt „Absetzen“ nicht, dass ich jetzt fahrlässig mit dem Ganzen umgehe. Es gibt einige Alternativen, wie meine Schwester euch nun erklären wird.

Verhütungsmethoden ohne Hormone

Es gibt mittlerweile viele weitere sichere Verhütungsmethoden. Die bekannteste ist sicherlich das Kondom. Ich denke, dazu muss ich nicht besonders viel sagen. Man kann die Verwendung eines Kondoms auch mit anderen Methoden kombinieren um eine größere „Sicherheit“ zu erhalten – aber bitte keine zwei Kondome auf einmal nehmen.

Als Ergänzung gibt es beispielsweise Verhütungsgels/-zäpfchen, die unter anderem, den pH-Wert in der Vagina herabsetzen. Dadurch sind Spermien in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt und nicht mehr voll funktionsfähig. Andere Präparate bestehen nicht aus Milchsäure, sondern aus Spermizid. Dieses soll Spermien gezielt abtöten.

Eine weitere Möglichkeit ist der Koitus interruptus. Hierbei kommt der Partner außerhalb der Vagina. Jedoch ist dies keine sichere Verhütungsmethode! Denn wer kennt ihn nicht? Den „Glückstropfen“?

Das Messen der Temperatur ist ebenfalls eine zusätzliche hormonfreie Verhütungsmethode. Und bestimmt auch die günstigste. Denn hierfür benötigt man theoretisch nur ein Fieberthermometer. Die jeweilige Temperatur kann man dann entweder in einen speziellen Computer oder aber in eine App eintragen, die einem dann die „gefährlichen Tage“ berechnen. Man kann es auch ganz ohne Technik machen, denn viele Frauenärzte und Apotheken haben wohl spezielle Temeraturkurven vorliegen.

In speziellen, zum Teil kostenlosen, Zyklus Apps kann man auch unabhängig von der Temperatur unterschiedliche Parameter eintragen. So zum Beispiel Dauer und Stärke der Menstruation Gewicht, Größe, Emotionen/Gefühle, sportliche & sexuelle Aktivitäten uvm. eingeben. Dadurch berechnet die Programme einem die fruchtbaren Tage, an denen man bestenfalls keinen oder aber zusätzlich geschützen Geschlechtsverkehr haben sollte. Hierbei ist ein relativ regelmäßiger Zyklus jedoch wichtig – also nichts für mich.

Eine weitere hormonfreie Verhütungsmethode sind die Kupferspirale oder die Kupferkette. Das Einsetzen soll, wie man mir berichtet hat, jedoch sehr schmerzhaft sein. Die Oberfläche der Gebärmutterschleimhaut wird durch das Kupfer verändert und eine Schwangerschaft somit vermieden. Sie gelten neben der Pille mit als sicherste Verhütungsmethoden. Die Kupferspirale kann drei bis fünf Jahre in der Gebärmutter verbleiben.

Das waren meine Erfahrungen rund um die Pille. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Nehmt Ihr die Pille noch oder habt Ihr auf eine hormonfreie Verhütungsmethode gewechselt?

Ich wünsche Euch einen schönen Start in die neue Woche!

Eure franzi 🙂

Quellenangaben (Zugriff am 21.07.2019): https://www.familienplanung.de/no_cache/verhuetung/verhuetungsmethoden/pille-und-minipille/pille/

https://www.frauenarzt-in-koeln.de/frauenheilkunde/verhuetung/11-verhuetung-ohne-hormone https://www.profamilia.de/themen/verhuetung.html

.