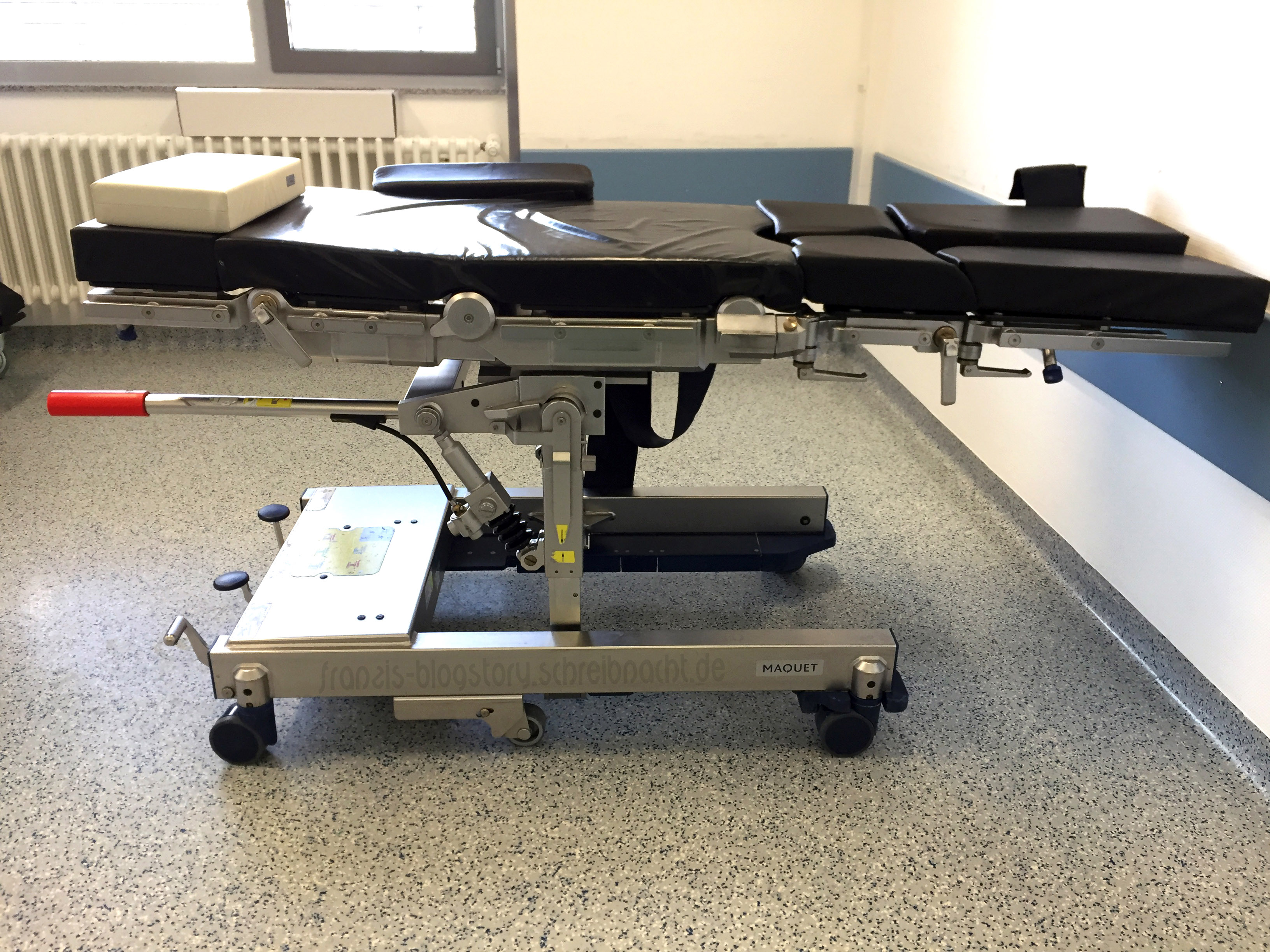

Nachdem wir im letzten Beitrag dieser Reihe die unterschiedlichen Lagerungen im OP besprochen haben, kommt heute wieder ein spezieller Post zu den Grundlagen der Operationstechnischen Assistenz – Thema Hochfrequenzchirurgie. Was bedeutet dies, was ist zu beachten? Mehr erfahrt Ihr im weiteren Verlauf:

Hochfrequenzchirurgie

Bei der Hochfrequenzchirurgie, abgekürzt als HF-Chirurgie, handelt es sich um eine besondere Form der Elektrochirurgie. Mithilfe von elektrischer Energie können hierbei Blutungen unterbunden, Gewebe durchtrennt und/ oder gleichzeitig versiegelt werden. Hierbei wird hochfrequenter Wechselstrom über spezielle Instrumente in das jeweilige Gewebe geleitet, wodurch es zu einer thermischen Wechselwirkung zwischen Gewebe und Instrument kommt. Diese entsteht aufgrund des unterschiedlichen elektrischen Widerstandes des Gewebes.

Koagulation

Unter der Koagulation versteht man in der Chirurgie das Stillen bzw. Stoppen einer Blutung durch den Einsatz von elektrischer Energie. Hierbei werden Gewebezellen thermisch verändert oder zerstört mit dem Ziel der Homöostase bzw. der Blutstillung. Bei kleineren Gefäßen ersetzt die Koagulation aufwendige Verfahren wie Ligaturen oder aber den teuren Fibrinkleber. Sie ist also eine deutliche Arbeitserleichterung und günstige Alternative.

Verwendung von monopolarer Hochfrequenzchirurgie

Der Begriff Monopolar bedeutet, dass man nur einen Pol hat, aus dem die elektrische Energie in das jeweilige Gewebe geleitet wird, hat. Damit diese jedoch wieder aus dem Körper hinausgeleitet werden kann, wird eine sogenannte Neutralelektrode an der Körperoberfläche angebracht. So wird der Hochfrequenzstrom von dem Instrument in das Gewebe geleitet und über die „Neutrale“ wieder aus dem Körper abgeleitet.

Dadurch, dass der Strom durch den ganzen Körper bis zur jeweiligen ableitenden Elektrode fließt, ist es wichtig vorab zu klären, ob der Patient bestimmte Implantate hat oder Schmuck trägt. Denn auch außerhalb der Medizin weiß man schließlich, dass elektrischer Strom und Metall keine guten Verbindungen darstellen. Deshalb darf man die monopolare Hochfrequenzchirurgie nicht bei Patienten mit einem Herzschrittmacher oder Defibrillator verwenden. Der elektrische Strom führt sonst unter Umständen zu einer Veränderung der jeweiligen Einstellungen oder gar thermischen Reaktion. Eine mögliche Fehlschaltung wäre die Folge, was für den Patienten gravierende Schäden erzeugt.

Damit es trotz nicht vorhanden seins solcher Implantate und Schmuck nicht zu Verbrennungen kommt, ist darauf zu achten, dass der Patient stets auf einer trockenen Unterlage liegt und vor Nässe geschützt ist.

Wofür wird Monopolar verwendet?

In der Chirurgie wird das monopolare Handstück verwendet um Gewebe zu „schneiden“. Dies ist unter anderem der Fall beispielsweise bei einer Hüft-OP.

Der Hautschnitt erfolgt hierbei selbstverständlich mit dem Skalpell. Die anschließenden Schichten werden meistens jedoch mit dem monopolaren Messer durchtrennt. So kann das jeweilige Gewebe zugleich auch verödet werden. Hat man jedoch ein Gefäß verletzt, muss dieses extra koaguliert werden. Entweder mit der bipolaren Pinzette oder aber durch die Leitung des bipolaren Stroms über die Pinzette zum jeweiligen Gewebe.

Was gibt es bei der Neutralelektrode zu beachten?

Die ableitende Neutralelektrode muss mit dem jeweiligen Gerät kompatibel sein. Nicht jede Elektrode ist für jedes Gerät geeignet. Zudem gibt es auch bestimmte Elektroden für Neugeborene, Kinder, Erwachsene und sogenannte Universalelektroden für Kinder und Erwachsene. Neutralelektroden sind in der Regel Einmalprodukte – ich habe zumindest noch keine wiederverwendbare gesehen, geschweige denn davon gehört.

Applikation:

Das Anbringen der Neutralelektrode erfolgt so nah wie möglich am OP-Gebiet. So wird sie beispielsweise am linken Oberschenkel appliziert, wenn eine OP am linken Fuß stattfindet. Bevorzugt an den Extremitäten, also Armen und Beinen. Keinesfalls sollte das Herz im Stromfluss Gebiet liegen!

Die Neutralelektrode ist auf einer glatten Oberfläche, beispielsweise am Oberschenkel zu platzieren. Diesen sollte man von starkem Haarwuchs befreien, er darf aber auch nicht „ausgetrocknet“, sowie nicht feucht sein. Hautschüppchen, wie sie häufig bei älteren Personen auftreten, führen meist dazu, dass die Neutrale nicht richtig klebt und man somit nicht ungehindert mit dem monopolaren Kauter arbeiten kann.

Ebenfalls ist eine Platzierung der Neutralelektrode auf Narben und Knochenvorsprüngen zu vermeiden. Sie sollte plan, sprich faltenfrei und ohne Luftblasen, auf dem jeweiligen Gebiet aufliegen. Achtet ebenfalls darauf, dass die Elektrode nicht zu Druckstellen führen kann. Dies wäre beispielsweise durch das eigene Körpergewicht des Patienten, wenn die Neutrale auf dem Rücken klebt und der Patient eben auch auf dem Rücken liegt, möglich.

Verwendung von bipolarer Hochfrequenzchirurgie

Bei der Verwendung von Bipolar gibt es nicht so viel zu beachten wie bei der monopolaren Verwendung. Hierbei gibt es eine elektrische Wechselwirkung zwischen zwei Polen am jeweiligen Instrument. In der Regel handelt es sich hierbei um eine Pinzette. Die Wechselwirkung entsteht jedoch nur, wenn sich ein Gewebe zwischen den beiden Pinzettenspitzen befindet. Da der Strom direkt zwischen diesen beiden Polen hin und her fließen kann entfällt hierbei die Neutralelektrode. Daher darf man diese Instrumente auch bei Patienten mit Schrittmachern, Implanteten oder Schmuck, der beipielsweise nicht auszuziehen geht, verwenden.

Mithilfe dieser Instrumente kann man kleinere Gefäßblutungen stillen, weshalb sie beispielsweise in der Neurochirurgie von großer Bedeutung sind. Am Gehirn sind Ligaturen sehr umständlich, ganz im Gegensatz zu Operationsgebieten wie beispielsweise dem Darm.

Anders als bei der Verwendung von monopolaren Instrumenten kann man hiermit das Gewebe nicht schneiden oder großflächig veröden. Dies ist beispielsweise bei stärkeren Blutungen erforderlich.

Zubehör:

Natürlich gibt es in der Hochfrequenzchirurgie nicht nur Bipolare Pinzetten oder monopolare Messerelektroden.

Für perianalen Abszessen oder Hämorrhoiden wird beispielsweise eine sogenannte Nadelelektrode als Monopolar verwendet. Bei diesen Operationen benötigt man also kein Skalpell für den Hautschnitt, sondern nimmt direkt diese Elektrode. In unserer Klinik gibt es jedoch ein extra „Hautprogramm“.

Auch kann man eine „Schlinge“ verwenden. Bei der ein oder anderen Tumor-Op wird so das jeweilige fremde Gewebe einfach herausgeschält oder -geschabt.

Es gibt auch extra Einweg-Reinigungs-Pads, wodurch beispielsweise die Verkrustungen an den monopolaren Elektroden entfernt werden sollen. Meist wird jedoch einfach das Skalpell oder aber die Rückseite einer Pinzette dafür verwendet.

In der bipolaren Hochfrequenzchirurgie findet auch die bipolare Schere Verwendung. Sie schneidet und koaguliert zugleich bei Betätigung des jeweiligen Fußschalters. Bei uns wird diese häufig bei größeren abdominal chirurgischen Eingriffen eingesetzt.

In der Minimalinvasiven Chirurgie findet man selbstverständlich auch Monopolar und Bipolar. Jedoch müssen diese Instrumente stets über einen Fußschalter betätigt werden.

Das reicht jedoch erst mal zum Thema Medizintechnik, beziehungsweise Hochfrequenzchirurgie. Schließlich müsst Ihr im OP nicht irgendwelche physikalischen Vorgänge beschreiben, sondern bei der Behandlung des Patienten behilflich sein.

Ich wünsche Euch einen schönen Abend, ein schönes restliches Jahr und zu guter Letzt natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Und denkt dran, falls Ihr Raketen und Böller verwendet, haltet ausreichend Abstand 😉

Liebste Grüße, Eure franzi 🙂

Im Sommer und im Spät- oder auch Nachtdienst ist für mich die Hauptmahlzeit Salat. In gefühlt jeder Variante die es gibt. Sei es aus Couscous, normaler grüner Salat, Tomaten-Mozzarella oder aber die griechische Variante mit Feta. Salat macht eine längere Zeit satt, aber nicht so sehr, sodass Ihr „durch die Gegend rollt“. Ein ordentlicher Braten jetzt zur Weihnachtszeit ist (zumindest für mich) einfach zu reichhaltig, sodass ich danach bestimmt nicht mehr in der Lage wäre, ohne Beschwerden und Völlegefühl zu arbeiten.

Im Sommer und im Spät- oder auch Nachtdienst ist für mich die Hauptmahlzeit Salat. In gefühlt jeder Variante die es gibt. Sei es aus Couscous, normaler grüner Salat, Tomaten-Mozzarella oder aber die griechische Variante mit Feta. Salat macht eine längere Zeit satt, aber nicht so sehr, sodass Ihr „durch die Gegend rollt“. Ein ordentlicher Braten jetzt zur Weihnachtszeit ist (zumindest für mich) einfach zu reichhaltig, sodass ich danach bestimmt nicht mehr in der Lage wäre, ohne Beschwerden und Völlegefühl zu arbeiten.